Résumé exécutif

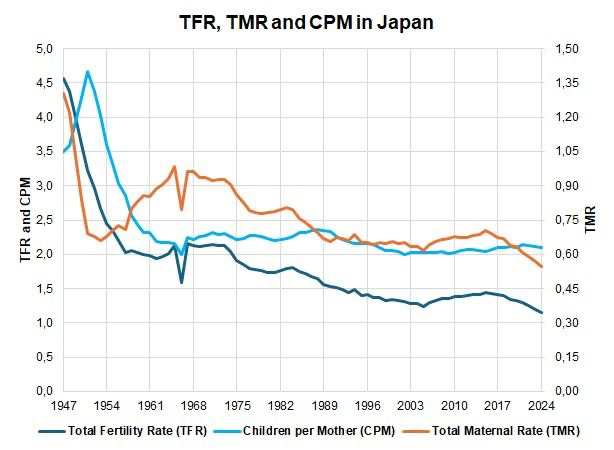

La compréhension traditionnelle du déclin démographique repose sur un indicateur central : le nombre moyen d’enfants par femme (indice synthétique de fécondité).

Mais une nouvelle décomposition, plus fine, apporte un éclairage décisif : la baisse de la natalité dans les sociétés développées ne provient pas principalement du nombre d’enfants par mère, mais du recul du nombre de femmes qui deviennent mères.

Autrement dit, le problème démographique contemporain n’est pas la taille des familles, mais leur raréfaction.

1. Une stabilité remarquable du nombre d’enfants par mère

Les données disponibles sur la période d’après-guerre montrent une stabilité étonnante du nombre d’enfants parmi les femmes ayant eu des enfants :

- Dans la plupart des pays développés, les mères ont en moyenne un peu plus de deux enfants.

- Cette moyenne reste stable depuis les années 1950, malgré les changements économiques, sociaux et technologiques majeurs.

- La répartition typique reste la suivante : une majorité de familles de deux enfants, un léger excédent de familles de trois enfants sur celles à enfant unique.

Ainsi, les comportements familiaux des femmes qui choisissent la maternité ont peu varié.

La crise de la natalité ne vient donc pas d’un “refus du troisième enfant” généralisé, mais d’un retrait croissant de la maternité elle-même.

2. Le tournant culturel : quand la maternité cesse d’être universelle

Jusqu’aux années 1960, la maternité constituait une norme sociale quasi universelle : environ 95 % des femmes devenaient mères.

Ce taux a commencé à décliner dans la foulée de la révolution culturelle, de la généralisation du travail féminin, et de l’émancipation des choix de vie.

- Dans les années 1980–1990, le pourcentage de femmes devenant mères chute autour de 75 %.

- Ce niveau peut sembler équilibré : une femme sur quatre choisissant de ne pas avoir d’enfant ne remet pas en cause la reproduction générationnelle.

- Mais en dessous d’un seuil critique — 80 % de femmes-mères — le taux de fécondité national tombe mécaniquement sous le niveau de renouvellement (≈ 2,1).

Cette observation constitue un point de bascule démographique majeur :

les sociétés modernes ne parviennent plus à se maintenir dès lors qu’un cinquième des femmes se détourne durablement de la maternité.

3. Une dynamique récente préoccupante

Depuis 2016, la proportion de femmes devenant mères connaît une nouvelle accélération à la baisse.

Le phénomène est particulièrement marqué au Japon, où moins d’une femme sur deux a désormais un enfant au cours de sa vie.

Ce recul s’observe, dans une moindre mesure, dans plusieurs pays européens et en Corée du Sud.

Les causes en sont multiples :

- isolement social accru dans les grandes métropoles,

- difficultés économiques et précarisation des jeunes générations,

- fracture croissante entre les sexes, alimentée par la défiance, les inégalités perçues ou les normes relationnelles modifiées par les réseaux sociaux,

- et plus largement, une désynchronisation entre aspirations individuelles et cadre institutionnel de la famille.

Cette tendance appelle à repenser non pas la natalité comme variable purement économique, mais comme un phénomène relationnel, social et culturel.

4. Une question stratégique : où agir ?

Ce changement de paradigme conduit à une interrogation essentielle pour les politiques publiques :

vaut-il mieux encourager les familles existantes à avoir un enfant supplémentaire,

ou convaincre davantage de femmes à entrer dans la maternité ?

Les leviers ne sont pas les mêmes :

- augmenter le nombre d’enfants par mère suppose un soutien financier, fiscal et logistique aux familles existantes (garde, logement, travail, logement adapté) ;

- augmenter le nombre de femmes-mères suppose de recréer un climat culturel, économique et social favorable à la parentalité, en réduisant la solitude, l’incertitude et la peur du déclassement.

Dans les deux cas, il s’agit moins de “faire des enfants” que de rendre possible la vie familiale dans un monde où les choix reproductifs sont pleinement libres, mais les conditions pour les exercer se sont dégradées.

5. Conclusion : vers une politique de la transmission

Le débat sur la natalité ne peut plus se limiter à la mécanique de la fécondité moyenne.

Ce qui est en jeu, c’est le maintien d’un tissu social où la transmission intergénérationnelle demeure majoritaire.

Tant que les sociétés maintiennent une majorité de femmes-mères (≥ 80 %), la reproduction démographique est soutenable.

En dessous, le système s’effondre, quels que soient les soutiens financiers ponctuels.

L’enjeu n’est donc pas simplement de “relancer la natalité”, mais de restaurer les conditions du désir de maternité et de la confiance dans l’avenir — conditions indispensables à la continuité d’une civilisation.

Synthèse :

Le cœur du problème démographique contemporain n’est pas la baisse du nombre d’enfants par femme,

mais la raréfaction du lien parental lui-même.

La survie des sociétés modernes dépend moins de la taille des familles que de la proportion de femmes qui choisissent encore d’en fonder une.

Laisser un commentaire